Как выжить в уличной драке!

Как выжить в уличной драке!

В джунглях (особенно в городских) легко и хорошо жить, если ты лев. В крайнем случае — слон. К такому ни один шакал не сунется в темном переулке с вопросом, как пройти в библиотеку (в два часа ночи) или с просьбой дать прикурить (а заодно и подарить ключи от квартиры, где деньги лежат). И не страшны вам никакие мелкие злобные твари — те, что любят сбиваться в стаи и наводить ужас на законопослушных граждан своими дикими хулиганскими выходками.

В джунглях (особенно в городских) легко и хорошо жить, если ты лев. В крайнем случае — слон. К такому ни один шакал не сунется в темном переулке с вопросом, как пройти в библиотеку (в два часа ночи) или с просьбой дать прикурить (а заодно и подарить ключи от квартиры, где деньги лежат). И не страшны вам никакие мелкие злобные твари — те, что любят сбиваться в стаи и наводить ужас на законопослушных граждан своими дикими хулиганскими выходками.

А если вы не лев? Не снежный барс? И даже не слон? Если вы глухой и плоскостопый кролик, маленький, беленький, робкий и в толстых очках? Если вы боитесь поднять тапок даже на таракана и сроду не держали в лапках ничего тяжелее оптической мыши? А тут стая разнузданных пьяных шакалов… Страш-ш-ш-но!

И потом — почему сразу кролик. Приличному молодому человеку в хорошем костюме, с хорошей работой и правильным выражением лица тоже не слишком понравится встреча с какими-нибудь отморозками. Потому что даже регулярные (три раза в неделю) посещения дорогого спортклуба и идеально прокачанный плечевой пояс не спасут вас от, прости господи, удара водопроводной трубой по дорого и актуально постриженной голове. Ой, поверьте — не спасут и все тут…

И надо очень срочно что-то делать.

Вариант механический

Не шастать ночами по сомнительным переулкам, домой возвращаться засветло и на собственной машине. Общаться только с приятными и приличными людьми. Концерты, развлекательные шоу и спортивные матчи смотреть исключительно по телевизору. А еще завести себе видеодомофон, сигнализацию, перцовый баллончик и бультерьера. Ой, бультерьера лучше не надо — с ним по вечерам гулять придется. А мало ли что…

Вариант буколический

Не жить в опасных городских джунглях, а купить домик в деревне на лоне матери-природы, разводить курочек, коровок, а вечерами кушать чай с натуральным медом с собственной пасеки. И в один прекрасный день получить в лоб здоровенной оглоблей от местных трактористов, бурно празднующих очередное неполучение заработной платы.

Вариант пацифистический

Любить всех — девушек так даже без предупреждения. Подставлять левую щеку, когда огрели по правой. Жалеть беременных хомяков, ядовитых змей и малярийных комаров. Благодарить за каждый пинок и вежливо извиняться перед каждым трамвайным хамом. И тайно надеяться на причисление к лику святых. Хотя бы посмертно.

Вариант пофигистический

Не делать вообще ничего. Жить, как жили. Ходить, где ходили. Авось пронесет….

Вариант утопический

Круто разбогатеть, нанять бригаду профессиональный бодигардов (восемь человек в суточном режиме), ездить в бронированном лимузине, ночевать в бункере, плохо есть, еще хуже спать, никому не верить и, наконец, получить мгновенную и очень красивую пулю в лоб от профессионального же снайпера. Или ампулу с цезием в подголовник кресла от собственной ласковой секретарши. Или вежливую повестку от доблестных правоохранительных органов.

Что приятней — выбирайте сами. Но я бы посоветовал так легко все-таки не сдаваться. В конце концов, вы ведь хоть и городской, но все-таки мужчина. Пасовать перед хулиганами и бояться темноты вам как-то не к лицу. К тому же время сейчас такое, что просидеть, затаившись, дома всю жизнь нет почти никакой надежды. Рано или поздно вас настигнет какая-нибудь экстремальная ситуация.

И хорошо бы быть к ней готовым. Желательно во всеоружии.

Итак, перед вами краткий курс превращения кролика во льва. Можно, конечно, озвереть до львиного состояния самостоятельно. Но я все же посоветую (как всегда) доверить свою шаткую психику и вялую мускулатуру настоящим профессионалам. Сейчас существует (в Москве во всяком случае) достаточное количество профессиональных клубов самообороны. Внимание — не перепутайте! Вам нужно не дзюдо, айкидо и прочие красивые тренировки красивых людей в красивых залах. Вам не на татами выходить, не на ковер. На улицу. Где никто не будет ждать, пока вы станете в правильную стойку, и никто не прекратит болевой прием, если вы похлопаете ладонью по земле. Забьют вас с вашим айкидо и дзюдо, как слепого кутенка. Потому ищем клуб, где учат, как правильно вести себя в уличной драке. И если нам этот клуб нравится, мы туда ходим.

Если же клуб нам не нравится или его (клуба) просто в вашей местности нету, тогда читаем дальше. Может, что когда и пригодится.

Раунд первый. Разблокировка сознания.

Ваша основная проблема — это ваша голова. Забитая глупым цивилизованным вздором, обломками рыцарских романов и лекций о приличном поведении, которые читали вам ваши мама и папа, качая вашу маленькую колыбель. Еще в вашей голове пылится гора замшелых представлений о хорошем и плохом, и куча самых разнообразных страхов. Все это, может, и не очень мешает вам жить. Но зато очевидно помешает выжить.

На тренировках вам помогут разблокировать сознание и вспомнить о том, что основной инстинкт — это все-таки инстинкт выживания. Потому, что бы ни говорила вам бабушка о том, что девочек бить нехорошо, если девочка, бритая налысо и совершенно невменяемая, мчит на вас с велосипедной цепью наперевес, нехорошо будет как раз не дать ей, как следует, в бубен. И вряд ли в такой ситуации ваша бабушка найдет, что возразить.

Тхэккен

Тхэккен

Наверное, многие уже слышали о Тхэккен – красивой боевой технике очень похожей на неспешный танец.

Наверное, многие уже слышали о Тхэккен – красивой боевой технике очень похожей на неспешный танец.

Тхэккен очень походит на древний корейский танец масок, который возможно и повлиял на зарождение этого боевого искусства.

Конечно, сейчас уже никто не скажет – что появилось раньше и как все зарождалось, а высказывать предположения нецелесообразно, хотя бы потому, что лучше приобщиться к этому «боевому танцу» и насладиться им в полной мере.

Тхэккен – это древняя народная традиция, а ее танцевальный ритм позволяет достичь расслабления и внутренней свободы, так необходимым нам в нашей суетной современной жизни.

Почему Тхэккен так популярен?

Ответ прост – наглядная эффективность и польза сочетаются с доступностью.

Ведь Тхэккен одинаково подходит как мужчинам и женщинам, так и пожилым людям и детям. Конечно, сложные элементы не доступны последним, но оздоровительный эффект Тхэккен (общее улучшение состояние, в том числе оздоровление опорно-двигательного аппарата) доступен для каждого и в любом возрасте. Единственное, что надо учитывать – это индивидуальный подход. У каждого свой организм, свои потребности, поэтому занятия Тхэккен должны проводиться только с опытным тренером и распределение нагрузок должно учитывать общее состояние человека.

Особенности выполнения техник Тхэккен

Особенности выполнения техник Тхэккен

* Тхэккен имеет богатый, и разнообразный арсенал приемов который подразделяется на следующие группы: Приемы, выполняемые ногами: — боевые шаги (ходилки), удары коленями, жесткие удары ногами (пиналки), подножки и подсечки.

* Тхэккен имеет богатый, и разнообразный арсенал приемов который подразделяется на следующие группы: Приемы, выполняемые ногами: — боевые шаги (ходилки), удары коленями, жесткие удары ногами (пиналки), подножки и подсечки.

* Удары руками, направленные толчки плечами (пихалки).

* Захваты, техники рычага и зажимы.

* Удары в прыжках

* Борцовские приемы

* Акробатические элементы

* Боевые шаги используются как атакующий маневр: толчок бедром, наступание на ногу.

Патриарх Тхэккен Сон Докки не разделял технику на жесткие и мягкие приемы, как таковые.

Тогда как в современной Корейской Ассоциации Тхэккен принято начинать обучение с мягких приемов: удары открытой ладонью, боевые шаги, и никаких ударов кулаком.

В аттестационных нормативах TKA 90-х годов 20-го века, упор делается на боевые шаги (ходилки) и удары ногами (пиналки), а техника рук, захваты и броски оцениваются второстепенно.

Более опасные боевые техники в Тхэккен, изучаются только, при достижении обучаемыми определенной степени зрелости в Тхэккен.

Эта методика обучения была предложена в 80-ые годы Син Хансыном, который учился Тхэккен у патриарха Сон Докки и благодаря которому Тхэккен получил в корейском законодательстве статус «нематериального культурного достояния под номером 76».

Таким образом, Син Хансын способствовал возрождению и популяризации Тхэккен в те годы.

Как уже говорилось, Тхэккен включает в себя самые разнообразные техники и приемы. Нельзя с уверенностью сказать, что техники из других боевых искусств не относятся к Тхэккен. Это вид единоборства, в котором допустимо использование любых приемов. Главным условием является разумность их применения.

К какой бы школе не принадлежал боец, у него всегда две руки, две ноги и одна голова.

Оздоровительный эффект Тхэккен

Оздоровительный эффект Тхэккен

В процессе тренировок в Тхэккен разносторонне развиваются как специальные физические навыки, так и координация движений. Вообще тренировка в Тхэккен отличается целостностью. Это означает, что левой и правой половине тела уделяют одинаковое внимание, так называемый «двухсторонний подход».

В процессе тренировок в Тхэккен разносторонне развиваются как специальные физические навыки, так и координация движений. Вообще тренировка в Тхэккен отличается целостностью. Это означает, что левой и правой половине тела уделяют одинаковое внимание, так называемый «двухсторонний подход».

Под специальными физическими навыками следует понимать: выносливость, силу, подвижность и пластичность;

Под координацией имеется в виду: чувство равновесия, скорость и качество реакции, чувство ритма, способность ориентации, согласованность действий руками и ногами, общее владение телом.

В отличие от многих других видов спортивных единоборств в Тхэккен необходимо одинаково хорошее владение всеми частями тела. Это делает Тхэккен похожим на балет или гимнастику.

Растяжке корейские мастера уделяют немного времени, азиаты, в отличие от европейцев и без того обладают большей гибкостью, нежели чем европейцы и имеют меньшую мышечную массу. Поэтому в европейских школах принято уделять развитию гибкости много внимания, растягиваться более интенсивно и за счет этого лучше понимать возможности своего тела и добиваться прогресса в тренировках. Вместе с этим комплексы специальных упражнений на растяжку обладают терапевтическим и реабилитационным эффектом. Так же в процессе тренировок укрепляются мышцы спины и конечностей, что особенно полезно для правильной осанки и здоровых суставов.

Известно, что занятия Тхэккен включают основы медитации, это способствуют не только укреплению нервной системы, но и достижение общей стрессоустоичивости. Такие, предваряющие тренировку упражнения аналогичны корейской методике брюшного дыхания Дан Жон Хо-Хуп «До-Ин». Они способствуют стабилизации работы сердца и оздоровлению опорно-двигательного аппарата, нормализуют психические процессы нервной системы.

Поскольку любые движения в Тхэккен носят естественный и плавный характер, они позволяют понять собственное тело, «прислушаться» к нему, научиться свободно, владеть им.

Тхэккён – самое корейское из боевых искусств

Тхэккён – самое корейское из боевых искусств

Мое первое знакомство с этим боевым искусством состоялось в Центре корейской культуры в Сеуле, где я посмотрел двадцатиминутный видеоролик — единственное, посвященное тхэккёну, что мне удалось обнаружить в большой коллекции Центра. На фоне какого-то дворца старики, одному из которых было 80 лет, демонстрировали свое мастерство. Как потом выяснилось, среди них был мастер Сон Докки. Нестандартность того, что я увидел, поразила меня тогда, и я стал активно «копать», собирая материалы, добывая учебники.

Мое первое знакомство с этим боевым искусством состоялось в Центре корейской культуры в Сеуле, где я посмотрел двадцатиминутный видеоролик — единственное, посвященное тхэккёну, что мне удалось обнаружить в большой коллекции Центра. На фоне какого-то дворца старики, одному из которых было 80 лет, демонстрировали свое мастерство. Как потом выяснилось, среди них был мастер Сон Докки. Нестандартность того, что я увидел, поразила меня тогда, и я стал активно «копать», собирая материалы, добывая учебники.

Тхэккён (??) очень важен для понимания аутентичной корейской традиции боевых искусств. И вот почему.

Историография корейских боевых искусств достаточно сложна и запутанна. В этом сыграла свою роль государственная политика, направленная на то, чтобы представить развитие всей многогранной традиции корейских боевых искусств как развитие тхэквондо — современного оспортивленного стиля, созданного как бы в противовес традиции (так же, как создавалось в Китае «чиновничье» ушу).

Конечно, кроме тхэквондо (???) читателю может быть известно еще несколько направлений боевых искусств корейского происхождения, однако далеко не всегда понятно, являются ли они прямым продолжением какой-то аутентичной национальной традиции. Например, Со Инхёк, основатель куксуль, учился у целого ряда мастеров, его направление является синкретичным, а его книга по истории корейских боевых искусств грешит теми же недостатками, что и большинство южнокорейских изданий на эту тему — много экстраполяций, но очень мало реальных фактов, часть из которых трактуется весьма произвольно. Другое корейское направление — хапкидо (???), испытало на себе определенное японское влияние, в результате чего апологеты японских боевых искусств воспринимают его как «корейскую ветвь айкидзюцу». Аутентичность хварандо и других заново открытых корейских стилей также вызывает сомнение, ибо их «открывателей» несколько раз подлавливали на плагиате. Тхэккён же — единственное корейское боевое искусство, существование которого подтверждено документально историческими данными, гравюрами, рисунками, а не только наличием «мистической истории» школы. Хотя эта лишенная мистицизма, документально подтвержденная часть его истории, уходит в конец XVIII — начало XIX вв., тхэккён, тем не менее, может считаться «источником» по оригинальной, не испытавшей чуждого влияния корейской традиции рукопашного боя. Его смело можно назвать наиболее самобытным и наиболее корейским из всех широко известных и повсеместно практикуемых в РК традиционных боевых искусств. На него не распространилась авторитарная политика создателей тхэквондо, стремившихся подавить иные традиции. Стоит отметить и то, что тхэккён — один из тех стилей, адепты которого тренируются не в кимоно или куртках китайского типа, а в национальной корейской одежде, которая, по мнению некоторых, лучше позволяет скрывать движения и дезориентировать противника.

Если следовать классификации Со Инхёка, разделяющего боевые искусства на народные (спортивные состязательные), буддийские (ориентированные на самосовершенствование) и дворцовые (армейские военно-прикладные), тхэккён безусловно по своим корням относится к первой группе и носит заметный отпечаток своего крестьянского происхождения — народной борьбы-игры, состязания в которой проводились во время сезонных сельскохозяйственных праздников. Впрочем, и сейчас многие воспринимают тхэккён не столько как боевое искусство, сколько как спортивную игру.

Мистическая история тхэккёна рассказывает о нем, как о направлении искусства боя, зародившимся в Корее еще в период Трех Государств (III — VII вв.). В период правления династии Корё (IX — XIV вв.) тхэккён оформился как самостоятельное направление, отличное от китаизированных стилей типа субак. По крайней мере, его название, в отличие от большинства наименований боевых искусств, записывающихся китайскими иероглифами, пишется только корейским шрифтом хангыль. Термин «тхэккён» иногда путают с термином «тэгён», обозначавшим в средние века комплекс приемов рукопашного боя для солдат, а затем использовавшимся в качестве одного из альтернативных названий будущего тхэквондо.

На фоне усиливающейся стагнации корейского общества в конце правления династии Ли самобытная традиция корейских боевых искусств была практически выхолощена и забыта, и можно только пожалеть о тех ее направлениях, которые были навсегда утрачены из-за небрежения государства к этой ветви национальной культуры, но судьба тхэккёна сложилась несколько по-иному. В XIX — начале XX вв. в источниках встречается достаточно много упоминаний о нем, опять-таки не как о боевом искусстве, а как о ярмарочной спортивной игре, атрибуте народных гуляний наряду с состязаниями борцов ссирым, выпивкой и угощением. Тхэккён воспринимался именно как игра, во время которой партнеры стремились сбить друг друга наземь ногами, стараясь подбить опорную ногу, толкнуть противника ногой или, захватив его ногу рукой или ногой, свалить. И он достаточно быстро превратился в полулегальную азартную игру, в которой на кон ставилось всё, даже женщины. Девушка проигравшего, поставленная на кон против иной ставки противника, переходила к победителю. Поэтому тхэккён преследовался как государством, так и деревенской администрацией, и попытка подростков поиграть в тхэккён могла закончиться тем, что кто-либо из взрослых, взяв в руки хлыст, разгонял играющих.

К началу XX в. тхэккён как бы выпал из традиции сельских народных игр и практиковался, в основном, в Сеуле и его окрестностях, где в него регулярно играли в нескольких местах. Поэтому и нынешняя школа тхэккёна как боевого искусства, которой посвящено большинство изданных в Республике Корея книг, базировалась на традициях «игры в тхэккён» Сеула и его ближних окрестностей — особенно районов Кури, Чонно и Вансимни. Кодификация тхэккён, то есть формирование единого комплекса приемов, в значительной степени является заслугой мастера Сон Докки (???, 1896 года рожд.) и его ученика Син Хансына (???, 1928 года рожд.). Сон Докки и Син Хансына относят соответственно ко второму и третьему поколению мастеров этого искусства, а большинство более молодых мастеров — к четвертому.

С апреля 1977 г. до выхода первой книги по тхэккёну в 1990 г. Син Хансын и его ученики провели 46 развернутых показательных выступлений. В них принимало участие от 5 до 180 учеников. На сегодня издано несколько учебников, из которых наиболее подробно отражающим процесс обучения мне представляется труд О Чжанхвана. Порядок обучения и перечень приемов стали более или менее формализованными, а классификация техник и ударов, приведенная в современных учебниках, носит на себе отпечаток современной терминологической традиции, которая часто отслеживает не столько траекторию движения, сколько то, какую конкретно форму принимает рука при ударе, и куда конкретно он нацелен. Разработаны правила соревнований, повторяющие во многом задачи «игры в тхэккён», но преимущество всегда отдавалось и отдается не соревнованиям, а показательным выступлениям, на которых демонстрируется гораздо более богатый арсенал технических приемов боя.

Как и в большинстве стилей, процесс обучения тхэккёну состоит из трех частей — одиночной отработки базовых движений и ударов, упражнений с партнером и собственно спарринга.

Система тренировок и разминочных упражнений достаточно жесткая — ученики набивают ноги на камнях или стволах деревьев, прыгают через колючие кусты, которые день ото дня становятся все выше. Прыгают, отталкиваясь от деревьев, хотя в боевом арсенале прыжки встречаются редко. Есть боевое применение «колеса», кувырков во все стороны, сальто назад. Достаточно серьезное внимание уделяется отработке движений «рукой-крылом», в которых ведущую роль выполняют кисть и запястье. Из других деталей разминки следует отметить прогибы назад, прыжок из сидячей позы «полулотос», прыжки на месте в приседе (по-заячьи), наклоны вперед с прыжком, высокое поднимание согнутой в колене ноги и ее ступни. Дыхательная техника сопровождается постоянными возгласами (х)экх’-(х)э на вдохе и кх’ — на выдохе. Темп выполнения упражнений достаточно быстрый.

По мнению автора статьи, тхэккён интересен, в первую очередь, детально разработанной своеобразной системой траекторий движения. Цель базовых движений — освоение и закрепление правильной траектории руки или ноги, разработка «стереометрического поля» вокруг бойца, движения которого проходят по достаточно сложным круговым траекториям. Должен отметить, что такое высокое внимание, уделяемое базовым движениям, по траекториям которых выполняются основные удары, присутствует и в некоторых других корейских школах (в частности, в шоу дао или чхонмё), в то время как знакомые с современной российской традицией сталкивались с ним в школе чой Германа Попова, испытавшей на себе сильное восточное влияние. К сожалению, в современных учебниках тхэккёна этот принцип оказался несколько затенен из-за использования для его описаний «тхэквондообразной» терминологии.

Базовые движения руками включают в себя главным образом следующие: кыльки — движение вовнутрь, заканчивающееся царапающим или скребущим действием пальцами; чечхиги — движение наружу, выворачивающее или открывающее; хечхиги — движение наружу в нижней плоскости, отводящее или как бы разбрасывающее воображаемые зерна.

Базовых стоек всего три: с параллельно расставленными ступнями; с несколько смещенными по отношению друг к другу ступнями; с выступающей вперед правой ногой. Для них даже нет специальных названий.

Шагов, вернее, типов перемещения, также есть несколько: пхумнэ папки — «выступать, как на сцене», вынося вперед таз и как бы перекатываясь с пятки на носок; пхум кире папки — «идти, как по тропинке», с носка на пятку; ччэ папки — перемещение в сторону приставным шагом. Другие варианты — вынесение ноги с высоким подниманием колена и выносом ступни на расстояние, превышающее действительный шаг; вихляющая бедрами походка типа «строевого шага» советских интердевочек. При этом спина прямая, плечи опущены, а руки, если не движутся, покоятся на бедрах.

При описании ударов руками и ногами, пожалуй, стоит сначала перечислить арсенал основных приемов, а затем сделать некоторые выводы, отметив особенности.

Работа руками

• Каджи чхиги — шаг вперед с ударом на верхний уровень рукой-мечом.

• Ангён ссыйуги — короткий прямой тычок пальцами в глаза.

• Кхо чхимджуги — удар ладонью снизу вверх, обычно в нос. Завершающее движение — короткий толчок.

• Накхам — оплеуха или затрещина, наносимая по боковой траектории.

• Кхаль джэги — тычок или прямой удар ладонью или пальцами в горло или глаза, аналогичный удару ножом.

• Кхаль джэби — «насаживание» противника на кулак или руку-нож, обычно — после захвата за руку.

• Токкиджиль — удар сверху вниз рукой-топором.

• Комак чхиги — удар ладонью, сложенной «черпачком», по уху, вызывающий разрыв барабанной перепонки.

• Каро мильги — хлесткий толчок, или выхлест — толчок, ладонью.

• Сево мильги — останавливающий толчок ладонью.

• Има джэги — смазывающий удар ладонью в лоб снизу вверх.

• Мэм толлиги — удар-толчок в бок или плечо, проворачивающий противника и сваливающий его.

• Касым чхиги — удар ладонью в грудь.

• Етпоп — удар тыльной стороной кулака по круговой траектории снизу вверх. Он аналогичен апперкоту, но наносится по корпусу или в подмышку.

• Ныджин бэ — удар кулаком в живот по восходящей траектории.

• Чегаль нокхи — удар в бок ладонью или рукой-ножом.

• Кальчэби, выполняемый с наклоном вперед.

• Тольмичэби (движение, которое может быть выполнено как зацеп или отвод наружу — вниз за шею или затылок).

• Тольмикори (подобное цепляюще — уводящее движение, но сверху — вовнутрь, напоминающее срывание яблока с дерева).

• Тольми чабачхиги — захват противника за шею или ключицу с последующим ударом.

• Оккэ чхиги — удар локтем.

• Тхок кори — толчок или сваливание ударом снизу верх по подбородку.

• Мёнчхиги — прямой удар ладонью в лицо.

• Ханджон чхиги — захват за плечо с надавливанием вниз, заставляющий противника нагнуться.

• Кэпурыги — захват за кисть с дальнейшим давлением в локтевой сгиб захваченной руки и сваливанием.

• Сон таггви — пощечина.

• Чабатэги — захват за одежду и толчок.

• Бибиги — отвод руки и толчок корпусом.

• Кванджа пучхиги — зацеп за шею или затылок.

• Паро мильги — захват противника спереди обеими руками за плечи с проворотом его вокруг вертикальной оси и сваливанием.

• Вебаль ссан кори — подхват противника одной рукой за щиколотку атакующей ноги и захват ее сверху за коленную чашечку другой рукой.

Основная форма кисти при ударе — ладонь с прижатым большим пальцем. Прямой удар кулаком практически не используется. Есть только движение, при котором поверхность кулака как бы прокатывается по противнику, продолжая волнообразные движения дальше.

Применяются, в основном, разного рода круговые движения, которые могут быть и мягкими отводящими, или стопорящими блоки или захваты, главным образом, за руки и шею. Иногда используются рубящие удары ладонью, тычковый удар кончиками пальцев в кадык, или работа руками, похожая на движения медведя верхними лапами, но без разворотов корпуса. В реальном бою руками наносят тычковые удары ладонью в горло или лицо, выполняют захваты руки или ноги противника, позволяющие нанести ему удар ногой, а кроме того — веерные удары пальцами, которые «ввинчиваются» в болевые точки или могут вырвать мышцу либо кадык.

Работа ногами

• Кодын пальчиль — прямой удар «пятой» (подушечкой) ладони; мах ногой вперед. Носок может быть оттянут или направлен на себя.

• Нынджильло чхаги — отбрасывающий удар пяткой; удар ногой вперед, однако сначала нога, согнутая под прямым углом в колене, поднимается.

• Кодо чхаги — высокий удар снизу вверх с усилием, пинок (этот глагол также имеет значение «шагать, поднимать, скатывать»).

• Хурёчхаги — «срезающий», круговой удар.

• Соткучхиги — прыжок на месте.

• Тольгеджиль — прыжок на месте с разворотом на 360 градусов.

• Пибиги — мнущий, комкающий удар стопой на нижний уровень.

• Пальтын кори — подбив ребром стопы вовнутрь или наружу, обычно — в щиколотку атакующей ноги противника.

• Чансим кори — толчковый удар стопой в область таза. Кори — значит «шаг», и большинство движений, в названии которых присутствует этот компонент, выполняется как преобразованный в удар шаг, удар — наступание.

• Чхоттэ кори — удар снизу вверх. Положение стопы вертикальное, пальцы оттянуты на себя.

• Паль ттагви — пощечина ногой, маховое движение, подобное «микадзуки» в каратэ.

• Мурып кори — удар — наступание, направленный в колено.

• Мурып оллё чэги -восходящий удар коленом.

• Кёт чхиги — царапающий удар пальцами.

• Наккси кори — поддевающий, или черпающий удар носком, похожий на подсекание рыбы удочкой; движение напоминает подсекание рыбы на крючке, только «крючком» в данном случае служит угол, образуемый подъемом стопы при пальцах, оттянутых на себя.

• Чандэ кори — серия ударов ногой, напоминающих фехтовальные защиты. Обычно — подъемом стопы по наружной стороне бедер с обеих сторон.

• Тубаль тансан — удар наносится пяткой сверху вниз из положения высокого маха ногой.

• Чхэксанкори — нога в колене описывает круг (человек, подпрыгивая, как бы кладет ногу на стол).

• Анджан/анччан кори — подсечка, или, точнее, подгребание; по механике движения удар похож на наккси кори, но пятка практически скользит по полу.

• Мурып матпучхиги — давление коленом в колено противника с наступанием стопой на стопу атакуемой ноги.

• Пальтын папки — шаг — наступание всей стопой на выставленную вперед ногу противника.

• Каккым тари — удар подушечкой стопы на нижнем уровне изнутри наружу по ногам противника.

• Чонган чхаги — прямой удар ребром стопы на нижний уровень. При этом стопа несколько развернута наружу.

• Магым тари — блокирующее движение ногой, высоко поднятой вверх и согнутой в колене.

• Анджасо мэмтоллиги — сметающая подсечка из положения сидя, выполняемая как вовнутрь, так и наружу.

• Огым чхиги — удар пяткой в подколенный сгиб.

• Анъу кори — нога выписывает восьмерки движениями, напоминающими размешивание теста.

• Нэчхаги — удар ребром стопы снизу вверх изнутри наружу по внутренней поверхности голени.

• Ччэ чхаги — короткий удар ребром стопы или «расписывающий» удар кончиками пальцев по диагонали. Исходное положение для него — согнутая в колене нога.

• Ттанджок — подножка — сбив. Обычно выполняется после захвата противника за плечи.

• Кальджиджа пальссыги — движение стопы по z — образной траектории.

• Чультти чирыги — высокий мах ногой, при котором она соприкасается с рукой, вытянутой вперед-вверх.

• Покчан чирыги — тычок или мажущий удар по корпусу сверху вниз.

• Мульгу наму ссанбальчиги — удар двумя ногами из стойки на руках или боевое применение «колеса» с такими ударами.

• Обхочхиги — удар по круговой траектории подъемом стопы в подреберье.

• Тоткори (горизонтальный подбив ногой на высоком уровне).

• Каккым кори — состригающий, или срезающий удар сверху вниз по диагонали ребром стопы из положения ноги, согнутой в колене.

• Хобок чхиги — удар подушечкой стопы снизу вверх в пах.

• Толлё чхаги — круговой удар ногой с разворотом корпуса.

Как и большинство корейских направлений боевых искусств, тхэккён, безусловно, относится к «ножным» стилям. Во время боя руки постоянно совершают круговые движения и служат для блоков и захватов, основные же удары выполняются ногами. Рассказывают, что мастера тхэккёна могут сражаться только одними ногами, держа руки за спиной. Однако при этом ногами выше грудной клетки или подмышки обычно все-таки не бьют. Низкой стойки нет, прыжков практически тоже, равно как ударов ногой с разворотом корпуса, но есть боевое применение «колеса» с ударами по очереди двумя ногами — обычно через ногу противника.

Чаще всего прибегают к разнообразным зацепам, подножкам, подсечкам, сталкивающим ударам или ударам голенью, что понятно, поскольку в состязательном варианте тхэккёна, демонстрации которого обычно проходили в Корее каждый год в пятнадцатый день пятого месяца по лунному календарю (в праздник тано), главным было повалить противника, а не нанести ему какое-либо серьезное телесное повреждение.

Очень развита техника работы высоким коленом, включая блокирование согнутой в колене ногой ударов противника. Так же разнообразны удары вблизи и вбок. Очень много подсечек, захватов ногой за ахиллесову пяту противника или ударов ребром стопы по внутренней поверхности голени противника — от уровня точки цзу-сань-ли и ниже. Большинство ударов наносится по ногам и в пах. Есть захваты и подножки с целью сбить противника на землю.

После отработки ударов в положении стоя изучают удары или иные движения, направленные на развитие инерционной раскрутки тела.

• Чабатэги — движения ладонью на уровне пояса со скручиванием корпуса, которое может выглядеть как удар, захват или прижимание.

• Патчантари — отвод рукой вовнутрь с одновременной атакой стопой ног противника на нижнем уровне.

• Ёппальчиль — боковой удар ногой с разворотом корпуса.

• Нансон («волчехвостая метла») — вертушка на месте с прыжком и ударом двумя ногами.

К этому блоку примыкают упражнения, направленные на координацию одновременного выполнения действий руками и ногами. При этом инерционная раскрутка тела начинается с рук. Движения рук в вертикальной или горизонтальной плоскости ведут за собой смену стоек или шага, так что тело следует единому ритму, хотя направление инерции движения отдельных его частей может быть различным. И когда затем следует отработка ударов, уже видно, как нога идет вслед за рукой, и движение руки усиливает удар или помогает контролировать или направлять инерцию.

После этого отрабатывается движение вперед с атакой. Там, где это просто шаг, существует два основных варианта движения: котки — стандартный шаг, при котором ноги выполняют как бы подбирающее движение, а угол между стопами равен 45 градусам; и ччэкотки — перед опусканием на землю нога выполняет как бы финт, словно сбрасывая с себя несуществующую пену.

На этом же этапе отрабатываются скрещивающиеся движения рук как вовнутрь, так и наружу. Они выглядят, как двойное широкое загребание или широкое разбрасывание. В боевом применении это могут быть или двойная атака в бок, или захват, или отклонение вражеской атаки с использованием ее инерции, или удар «рукой-плетью».

Лишь затем начинается парная работа, и начинается она с блоков. Основные варианты их.

• Хвальгэ нэрё макки — блокировка движения отводом; вражеская нога подхватывается снизу вверх и отводится в сторону.

• Хвальгэ пальхвемок чапки — блокировка движения подхватом за лодыжку.

• Хвальгэ падакыро макки — блокировка вражеской ноги ладонью; останавливающий захват, переходящий в ущемление.

• Мурып кори — поднятие колена и остановка стопой атакующей ноги противника; может выполняться как против одноименной, так и против разноименной ноги.

• Магым тари — нога противника блокируется ногой, согнутой в колене, при этом блок автоматически переходит в отвод.

• Ноуль кори — нога протитвника блокируется согнутой в колене ногой, но положение ноги блокирующего аналогично положению так согнутой ноги перед ударом, а сама нога идет на блок круговым, «развевающимся» движением.

• Тольми чэби — данное движение, уже описанное выше, выполняется как захват противника за ключицу.

• Ттэмильги — вырывание, или, вернее, акцентированный толчок, который может быть направлен или в горло, или в ребра, или в грудину.

После блоков идет освоение простейших связок в два приема, состоящих из блока и удара, или, если точнее, останавливающего удара и последующей контратаки.

• Пальтын кори + мурып кори — останавливающий удар в подъем ноги, а затем — удар в колено.

• Танджок + патчан тари — подножка плюс боковой удар по стопе.

• Анччан тари — при зацепе ноги противника она оказывается между ногами контратакующего и может быть сломана.

• Каккым тари — останавливающее движение переходит в выведение из равновесия.

• Огым чхаги + чунбан кори — комбинация удара по плечу с одновременным давлением ногой на подколенный сгиб производит кумулятивное действие двух инерционных моментов, направленных на то, чтобы свалить противника.

• Подцепляющее движение накси кори может быть направлено как вовнутрь, так и наружу.

• Пальхвимок чапки + кхаль чеби — подхват за ногу плюс удар «рукой-клинком» в шею или плечо.

• Патчан тари чхиги + огым папки — удар сзади в подъем ноги во время шага и последующий заступ в подколенный сгиб.

• Анччан тари + тот кори — подгребание ноги противника к себе с последующим подбивом.

• Мурып кори + пальттагви — останавливающий удар в колено, а затем удар в голову по траектории полукруга («полумесяц») справа налево или слева направо.

• Ттанчок + нынджильло чхаги — подножка или подсечка, которая «разводит» противника, а затем прямой удар в бок; защищаются от этого, кстати, отклонением корпуса назад.

• Туру чхиги — давящий удар ногой вниз-назад, который может завершиться тычком пальцами ноги в горло (толкающая стопа упирается в грудину противника); движение напоминает подобное движение рукой с захватом и ударом.

• Кодо чхаги + огым чхаги — прямой удар в голову или горло, а затем подбив другой ногой в сочетании с давлением рукой.

• Комбинация из двух ударов ногой по корпусу: мажуще -царапающего и прямого(сами типы ударов могут различаться). С ней сходны связки типа кодын пальчиль + тубаль нансон — прямой удар переходит в «вертушку» или кёт чхиги + тольгэ чхиги — косой удар, переходящий в круговой удар в прыжке.

• Зацеп ноги противника круговым движением (анджан кори) и удар его в грудь.

• Подцеп ноги (наккси кори) и удар рукой (кхальджэби).

• Мульгунаму ссанбаль чхиги — боевое применение акробатического движения «колесо».

Следует отметить, что в тхэккёне практически нет движений по прямым траекториям. Даже движение, воспринимающееся как прямое вперед-назад, на самом деле осуществляется по вытянутой овальной траектории. Исключением являются только удары-толчки, осуществляемые с использованием инерции «разогнавшейся волны».

Следующий этап после отработки базовых комбинаций — отработка простейших приемов уже в движении. Это еще не совсем спарринг, но уже подготовка, по крайней мере, к игровой части тхэккёна, в которой главное — свалить противника на землю, используя руки минимально.

• Анччан тари + ттанджок — противника во время шага подцепляют ногой, а затем делают ему подсечку; другими вариантами продолжения аннчан тари могут быть тот кори или чунбан кори, когда противника сваливают воздействием на его подколенный сгиб.

• Несколько приемов начинается с патчан тари — удар по ступне или наступание на ногу переходит в заход за спину противника с давлением на подколенный сгиб, цепляние его изнутри-наружу согнутой ногой, или подножка с проходом вокруг — огым кори, наккси кори, или ттанджок.

• Захват за одежду и подножка (или удар по ноге).

• Уход от кругового или махового удара ногой в присед с последующим выполнением сметающей подсечки. Другой вариант такого ухода — от пощечины ногой в сторону с подцепливанием опорной ноги противника.

• Подбив опорной ноги противника, выполняющего круговой удар другой ногой.

• Наступание на ногу с дальнейшим толчком.

• Одновременные удар-толчок в плечо и удар пяткой в подколенный сгиб.

• Подножка (зацеп за ногу) и сваливание противника.

• Захват руки давлением в локтевой сгиб и сваливание. Может комбинироваться с ударом пяткой в подколенный сгиб.

• Прямая подножка ттанджок часто сопровождается крюком ногой вовнутрь (вариант наккси кори) с одновременным зацепом за затылок или ключицу.

Когда же дело доходит до спарринга или до боевого применения тхэккёна, руки вовлекают в работу значительно чаще. С виду техника тхэккёна не очень сложна. Бой ведется на дистанции, более близкой, чем в каратэ или тхэквондо. Внешне он напоминает не столько китайские боевые искусства, сколько японское тайцзюцу, рукопашный бой ниндзя — примерно та же работа рукой, хотя в тхэккёне она чаще заканчивается переломом атакующей конечности противника или выходом на удар локтем. Некоторые техники работы высоким коленом могут показаться сходными с муай-тай. В числе основных боевых комбинаций тхэккёна можно выделить следующие техники.

• Накхам — сваливание, при котором левая рука толкает сзади в плечо, а правая наносит удар по голове сбоку пятой ладони.

• Тхокпэги — левая рука отклоняет отводящим движением атакующую руку противника, правая — используя инерцию этого движения, бьет ребром ладони со стороны большого пальца в подбородок.

• Мён чхиги — прямой удар ладонью в лицо.

• Ханджон чхиги — удар по затылку нагнувшегося противника ребром ладони или локтем.

• Сон ттакви — атакующая рука противника отводится и фиксируется между отводящей ее рукой и корпусом, с одновременной пощечиной (круговым ударом ладонью в лицо).

• Ангён ссыйуги — подхват в начале движения атакующей руки одной рукой и удар пальцами другой руки в глаза.

• Кхо чхимчуги — атакующая рука противника отводится вниз, а затем обе руки атакуют лицо, причем удар ладонью по носу как бы напоминает втыкание иглы.

• Токкиджиль — рубящий удар по ключице ребром ладони, рукой-топором, при этом предшествующее отводящее движение дополнительно раскрывает противника для лучшего удара.

• Кванджа пучхиги — после останавливающего удара по ноге проводится захват за шею и удар головой.

• Чумокчиль — одновременные удары двумя кулаками: в горло и подмышку; в солнечное сплетение и по ребрам; по шее и по ребрам сбоку — такой шокирующий удар предшествует броску.

• Серия коротких ударов ребром ноги (чечхаги), выводящая противника из равновесия, а затем добивающий удар «рукой-топором» по шее.

• Удар ногой спереди в коленную чашечку, нацеленный на ее излом.

• Сбивающий удар ребром стопы сверху вниз по сухожилиям над подъемом атакующей ноги противника, а затем атака пальцами в горло (пальтын папки + кхальджэби).

• Серия ударов ногой по ноге противника от бедра вниз.

• Захват за затылок или плечи с насаживанием противника на колено и последующим ударом его по затылку. Отметим, что похожий вариант комбинации я видел и при освобождении от захвата, когда атакующую ногу подлавливали за щиколотку, одновременно нанося противнику удар головой в грудь.

• Захват за затылок или плечи с одновременным ударом ногой по щиколотке, а затем удар локтем по позвоночнику согнувшегося противника.

• Попеременный подхват за ахиллесово сухожилие атакующих ног противника.

Серия из четырех ударов ногой, выполняемая без опускания ноги на пол — чонган чхаги, нэчхаги, огым чхиги, нынджилло чхаги.

На этом статью можно было бы закончить, Однако, вернувшись из Кореи и сохранив впечатление о тхэккёне как об очень интересной аутентичной системе, я абсолютно не ожидал, что четыре года спустя познакомлюсь в Москве с человеком, давно, интенсивно и серьезно практикующим это искусство. Занимаясь тхэккёном, человек как бы воспитывает в себе новую личность, и этой новой личности столько лет, сколько лет человек посвятил таким занятиям. В свои тридцать с небольшим Пак Сончхоль был на пороге воспитания взрослого «человека тхэккёна», которому уже исполнился 21 год. Столько лет уходит на полное овладение человеком всеми ресурсами своего тела.

Когда я показал ему привезенные из Кореи учебники по тхэккёну, он охарактеризовал их как «введение в специальность», объяснив, что занимается так называемым «духовным тхэккёном». По его словам, традиция тхэккёна существовала не только в окрестностях Сеула. Более того, оказавшиеся в России адепты этого направления (Пак был родом с Сахалина) были менее заражены «духом азартной игры» и гораздо более внимания уделяли духовному компоненту, превратив тхэккён в мощное средство самосовершенствования.

Непонятно, насколько то, что Пак объяснял, было частью программы собственно тхэккёна. В частности, он долго занимался эзотерическим буддизмом, и многие его рассуждения о связи каждого сустава тела с определенными кармическими элементами человеческой жизни носили след именно этих занятий. Он говорил: «Каждая часть тела определенным образом связана с душой человека или с его действиями. Поэтому любое недомогание может быть, в определенном смысле, рассмотрено как признак кармического неудовольствия, предупреждения. С другой стороны, при выстраивании человеком совершенного тела меняется и становится совершенным и его дух. Это связано и с комплексом подготовки, стимулирующим самодисциплину и общее развитие способностей организма. Умение совмещать разнонаправленные движения косвенно влияет на развитие творческих способностей личности». Главным критерием этого Пак считал умение контролировать несколько центров движения. Обычно человек в состоянии «держать» один, максимум два или три. Человек, освоивший тхэккён, может поддерживать вращение тела одновременно по нескольким осям. К примеру, Пак мог вытянуть руку, и каждый палец на этой руке выписывал круг или восьмерку в своем, отличном от других, направлении. Комбинации движений пальцев и ладони напоминали порхающее движение крыльев бабочки, и одно из упражнений «духовного тхэккёна» действительно заключается в том, чтобы, увидев бабочку, следовать за ней рукой, повторяя скорость и траекторию ее движения. Поначалу руки и ноги движутся просто по сложным кругам и восьмеркам, но, чем выше уровень занимающегося, тем больше осей симметрии или моментов движения задействовано одновременно. Каждый сустав движется по сложной спирали, и если кисть руки трепещет и вьется, как порхающая бабочка, то сама рука движется по траектории падающего листа. Мастерство заключается в умении сочетать эти различные движения. Можно уйти от прямого удара, используя движение бедер, можно — при помощи движения колен, можно отклонить корпус, или «закрутить» плечи. А можно использовать все эти движения одновременно. Боюсь показаться излишне восторженным, но это напомнило мне движение жидкого металла, настолько плавно и естественно он «обтек» атаку врага и, не прерываясь, «воткнулся» в него своей рукой. Большое число прыжков, перемещений, частые смены уровня, по словам Пака, присутствуют, конечно, на высоких уровнях духовного тхэккёна, но, в принципе, не очень нужны.

При сочетании движений, базирующихся на различных осях вращения, скорость заметно возрастает, и руки настоящего мастера тхэккёна мелькают так быстро, что их движения сливаются, образуя очертания размытого круга — скорость движения такова, что при всей ее мягкости и плавности кистей и предплечий просто не видно. При этом ноги движутся так же легко и свободно, как руки. Подобная манера движений рождает принцип волны, по которой «скатываются» удары противника, и которая сама по себе дает очень мощный выброс при ударе. Большинство защит строится или на уходах и уклонах, причем принцип волны позволяет провести контратаку на этом же движении, или на опережающих атаках или захвате атакующей конечности. Впрочем, атакующую конечность противника можно поймать и в локтевой или коленный сгиб, или зажать ее, согнувшись, мышцами живота, или прижав бедро к талии.

Принцип непрерывности движения и использования инерции движения противника применяется для создания определенного защитного поля, которое взаимодействует с инерцией удара противника, перехватывая вражеское движение, пропуская его мимо себя или вписываясь во вражескую траекторию. Такой вариант защиты без видимого нападения часто оказывается очень правильным с точки зрения принципиального гашения агрессии. Пак рассказывал, что как-то его остановила группа полупьяных милиционеров, которым он чем-то не понравился. После десяти минут безрезультатных попыток попасть по нему кулаками, ногами и дубинками, они наконец-то оставили его в покое, ибо он не провоцировал агрессию ответными действиями и даже как будто явно от ударов не заслонялся. Чертовщина какая-то! Его бьют — и всё мимо. Милиционеры явно заскучали.

Полагаю, что Пак Сончхоль был отнюдь не единственным человеком, практикующим тхэккён в СНГ. Определенные элементы этой техники прослеживаются, как мы уже упоминали, в шоу дао Александра Медведева, построенном на базе корейской традиции, а также в рукопашном разделе фехтовальной школы чхонмё, которую пытается осваивать автор этой статьи.

Я хочу надеяться, что эта статья — первая попытка всерьез рассказать о тхэккёне по-русски, вызовет у читателей интерес к такой самобытной ветви корейской традиции боевых искусств.

Как вести себя в уличной драке

Как вести себя в уличной драке

Уличный бой не сводится к одной лишь технике. Более того, те кто дерется на улице, как правило никакой техникой не обладают. Поведение в угрожающей ситуации на улице – в основном вопрос психологии, а не техники. Люди, которые это знают на опыте, часто впадают в заблуждение, считая, что техника боя вообще не важна, а важна лишь психология. В большей части уличных ситуаций это действительно так, но не во всех. Если в уличной драке по какой-то причине участвует подготовленный рукопашник, то исход ее предрешен. На моей памяти был случай, когда один мой друг на автобусной остановке разговорился с пьяным капитаном ДШБ. У капитана правый рукав был залита кровью. Оказалось, что в квартале от остановки на него наехала пара бакланов с целью отобрать деньги. Капитан описал произошедшее так: «Они меня пи…..ом назвали, я ткнул одного пальцами в рожу – они и убежали.» То есть психологическое давление не дало ожидаемого результата.

Уличный бой не сводится к одной лишь технике. Более того, те кто дерется на улице, как правило никакой техникой не обладают. Поведение в угрожающей ситуации на улице – в основном вопрос психологии, а не техники. Люди, которые это знают на опыте, часто впадают в заблуждение, считая, что техника боя вообще не важна, а важна лишь психология. В большей части уличных ситуаций это действительно так, но не во всех. Если в уличной драке по какой-то причине участвует подготовленный рукопашник, то исход ее предрешен. На моей памяти был случай, когда один мой друг на автобусной остановке разговорился с пьяным капитаном ДШБ. У капитана правый рукав был залита кровью. Оказалось, что в квартале от остановки на него наехала пара бакланов с целью отобрать деньги. Капитан описал произошедшее так: «Они меня пи…..ом назвали, я ткнул одного пальцами в рожу – они и убежали.» То есть психологическое давление не дало ожидаемого результата.

Итак, начнем с психологии. Уличная ситуация очень часто начинается с «наезда». По большей части этими делами во всем мире занимаются бакланы — малолетки. Это вызвано как глупостью последних, так и дурацкими законами, фактически поощряющими малолеток к преступлениям (например в Англии наказать малолетку просто нереально). Поведение шайки малолеток вообще очень похоже на поведение стайных животных. Как правило они не нападают сразу, а «наезжают». Наезд представляет собой классический пример рангового поведения стайных животных. Словесное обоснование наезда может быть любым: в 80-е годы спрашивали, где ты живешь, в 90-е – кто ты «по жизни», сейчас вполне достаточно для начала спросить закурить. Целью наезда является не нанесение другому поражения, а самоутверждение. Жертву пытаются не убить и ограбить, а опустить. Грабеж здесь вторичен. Точно такое же поведение сплошь и рядом наблюдается у собак, обезьян и других стайных животных. Собаки, чтобы опустить, кладут друг другу морду на спину. Низкоранговые обезьяны сами отдают часть еды высокоранговым, примерно того же хотят от жертвы гопники на улице. Ранговое поведение устроено так, что низкоранговые подчиняются доминантам добровольно – без боя. По этой причине ни один гопник не хочет драки, пытаясь опустить жертву при помощи одних только слов. Главное при этом даже не слова, а тон, ибо инстинктивное поведение в словах не нуждается. Наезжающий все время пытается запугать жертву и подчинить ее себе. Готовность жертвы к бою неизбежно расценивается как неудачный наезд – так работают инстинкты. Поэтому при наезде надо в первую очередь всеми силами сохранять спокойствие – не бойся противника – он сам боится. Надо показывать противнику спокойствие и готовность к сопротивлению. Если наезжающий видит, что его не боятся, то он начинает бояться сам. Не важно, человек это, или собака – инстинкт в этой ситуации работает одинаково. Помните – перед вами плохой боец (иначе он бы сразу напал, а не болтал языком), но довольно хороший психолог. Если вы показали страх — проигрыш противостояния неизбежен. Исправить ситуацию можно только прекратив разговор, и начав бой, что очень сложно при таком раскладе. В идеале – вообще не вступать в разговор, а сразу дать в морду, как часто делал один мой друг – мастер боевого искусства с неустойчивой психикой. На него часто наезжали, видя, что он чего-то боится. Он же, не вступая в разговор, сразу бил в морду, и на этом все кончалось. Однако не все настолько уверены в своих возможностях. Быстро и дешево, хотя и не всегда законно, можно повысить свои боевые возможности за счет оружия. Нож для неподготовленного человека почти идеален, ибо не требует большого навыка в применении. На вопрос: а что с ним делать? учебники по рукопашному бою дают два диаметрально противоположных ответа:

1. Не доставай оружия, если не готов убить, никогда не угрожай оружием, и лучше не показывай его до применения, достал нож – убей. Это совет из книг, написанных армейскими рукопашниками. Он хорош в смертельном бою и учит наиболее эффективному применению оружия. Но следовать ему могут только люди с крепкими нервами и достаточной подготовкой. 2. Демонстрация оружия пресекает конфликт в зародыше, применять оружие после этого вообще не придется. Это совет из американских учебников по выживанию в городе, написанных их полицейскими или «выживальщиками». В России это может и не сработать. Объяснение этого противоречия простое: авторы пишут про то, что им близко. Если на вас наезжает гопник, то меньше всего он стремится к смертельному бою. Наезд, это ритуальный бой за ранг в стае. А в ритуальных боях насмерть не бьются. При виде оружия охота самоутверждаться как правило пропадает – ранг, конечно нужен, но не такой же ценой. Однако, более–менее опытный преступник может заметить страх и усомниться в вашей решимости применить оружие на поражение. Тогда оно вам ничем не поможет. А если вам противостоит убийца, то показанное заранее оружие даст ему преимущество. Тут оружие надо применять, а то поздно будет. Что до ответственности, то лучше пусть вас трое судят, чем шестеро хоронят. Газовые пистолеты одновременно хороши и плохи тем, что внешне похожи на настоящие. Хорошо это потому, что противник может испугаться газового пистолета и убежать. Но если он не испугался, догадавшись, что пистолет газовый – дело плохо. Правда, бывают случаи, когда выстрел из газового пистолета останавливает противника, но надеяться на это особенно не стоит – вероятность этого примерно 50%. Действие газа зависит от очень многих причин, учесть которые просто невозможно (температура и влажность воздуха, ветер, состояние противника). А после неудачного выстрела бить будут уже серьезно, могут даже убить. По этой причине в большинстве развитых стран газовые пистолеты запрещены. Гораздо надежнее перцовый баллон. Как вести себя в уличной драке

Но можно решить все проблемы и без оружия, благо противник как правило тоже безоружен и неподготовлен. Лучше всего, конечно, по возможности избегать опасных ситуаций, обходя опасные места и подозрительные компании. Если в опасной ситуации можно убежать, то лучше всего так и сделать. Но если на вас напали и драки не избежать, то нужно знать несколько простых правил, чтобы не проиграть ее сразу.

Техника

Для применения любой техники нужно обладать неким минимумом физической силы – без него и от мыши не защититься. Для этого не надо особо напрягаться – согнать жир, у кого он есть, поотжиматься от пола на кулаках (10 раз – уже хорошо), поприседать со штангой и покачать брюшной пресс. Штанга вообще полезна. Если есть возможность – постучать по мешку или по лапе, что даст некоторое представление об ударах. Если договориться с приятелем и достать две пары боксерских перчаток, то можно побиться друг с другом, приобретя бесценный опыт.. В драке главное помнить – нет ни правил, ни законов. Слово оборона лучше сразу забыть, оно пригодится вам только если вас в процессе драки повяжут менты. Если драка неизбежна – бей первым, не жди удара противника. Есть даже такое понятие – «презумпция первого удара». Оно означает, что тот, кто бьет первым, имеет намного больше шансов на победу. Чтобы защититься от удара, надо хоть что-то уметь, а чтобы получить преимущество от удара противника надо знать и уметь довольно много. Поэтому бей в морду первым. Бить надо кулаком в лицо, желательно подбородок или нос, и ногой по яйцам. Все остальное – для тех, кто хоть что-то умеет. Те же места у себя надо беречь – хулиганы бьют именно туда. Для этого есть пара простых правил: 1. руки не опускать, держать их поднятыми – кулаки у лица. Это дает защиту от наиболее часто применяемого на улице «колхозного» удара.2. стоять чуть боком – не подставлять яйца под удар. Как вести себя в уличной драке

Атаковать надо быстро и решительно – кто первый попал другому по роже, тот и выиграл. Если противник упал, его надо добить, а то встанет и все начнется по новой. Не пытайтесь повторять подвиги героев голливудских триллеров – упавшего противника бейте с размаху ногой по роже, по яйцам, или куда прийдется. Не стесняйтесь сказать противнику при этом все, что вы о нем думаете, но делайте это не слишком долго. Если противник перестал двигаться или убежал – сваливайте с этого места! Не хватало вам еще разбирательств с ментами или с его дружками, слоняющимися неподалеку. Если бой выигран в результате применения холодного оружия (то есть, если вы зарезали нападавшего), то нож надо внимательно протереть тряпкой и бросить рядом с трупом. Тряпку можно позаимствовать у покойного – ему все равно не пригодится. Нож со следами крови и отпечатками ваших пальцев – единственное неопровержимое доказательство. Сотрите отпечатки, бросьте его, чтобы менты сильно не искали, и сваливайте как можно быстрее.

Самооборона для детей

Самооборона для детей

В этой статье мы постараемся изложить свой взгляд на детскую безопасность. В последнее время участились случаи пропажи детей. Наверное, каждого родителя беспокоит этот факт. Можно конечно привязать родное чадо к себе и не позволять удаляться от себя более чем на 30 метров, но вряд ли такое представляется реальным. Можно нанять телохранителя, но это удовольствие не для каждого. Мы постараемся внести ясность в следующие вопросы:

В этой статье мы постараемся изложить свой взгляд на детскую безопасность. В последнее время участились случаи пропажи детей. Наверное, каждого родителя беспокоит этот факт. Можно конечно привязать родное чадо к себе и не позволять удаляться от себя более чем на 30 метров, но вряд ли такое представляется реальным. Можно нанять телохранителя, но это удовольствие не для каждого. Мы постараемся внести ясность в следующие вопросы:

· Как обезопасить своего ребенка от посягательства взрослых.

· Стоит ли заниматься ребенку единоборствами и если да, то для каких целей.

Итак, начнем со второго вопроса, с вопроса о занятиях единоборствами Вашего ребенка. Любой ребенок в принципе имеет серьезные физические ограничения, влияющие на боеспособность. Вряд ли 10-ти летний мальчик, даже при хорошем уровне владения техниками единоборств, способен нейтрализовать взрослого мужчину. Даже если этот взрослый мужчина далеко не Арнольд Шварцнейгер, все равно он будет физически сильнее любого ребенка, причем значительно сильнее! Так стоит ли вообще детям заниматься единоборствами ради собственной безопасности?

Ради того, чтобы Ваш ребенок был способен оказать уверенный отпор взрослому противнику, наверное, не стоит. Это бессмысленно. Однако, занятия единоборствами не так уж и бесполезны! Что дают такие занятия: Приобретение уверенности, что важно для закладки фундамента личности. Улучшение физической формы. Повышение уровня реакции. Направление энергичности ребенка в правильное русло, выплеск энергии. Сокращение свободного времени ребенка. Ведь корень всех пороков — безделье.

Таким образом, занятие единоборствами имеет ряд преимуществ. Какое же это имеет значение собственно для вопроса безопасности? Основной смысл занятий единоборствами для ребенка — это безопасность от сверстников. Именно в детском возрасте закладывается основная модель поведения в обществе. И если Ваш ребенок не может постоять за себя, то в будущем это наложит определенный отпечаток, который отразится в личностном плане.

Теперь перейдем к следующему вопросу. Как же все-таки обезопасить своего ребенка от посягательства взрослых? Ответом на этот вопрос будет система «Свой – чужой». Помочь тут можете только Вы сами. Смысл этой системы – обучение своего ребенка элементарным правилам безопасности. Вы должны объяснить своему чаду, что все чужие дяди и тети представляют потенциальную угрозу. Нельзя без разрешения родителей открывать дверь незнакомцам. Нельзя садиться в чужие машины, если кто-либо предлагает покататься. Нельзя брать на улице угощения от чужих людей. Ни в коем случае нельзя разговаривать с чужими. Нельзя соглашаться пройти куда-либо вместе с ними, пускай даже для помощи. Универсальным ответом Вашего ребенка должно стать: «мне папа не разрешает разговаривать с незнакомыми людьми». Объясните ребенку, что его могут украсть. Нужно разъяснить, что не следует стесняться кричать или звать на помощь прохожих. Давать такие советы стесняться тоже не следует. Что Вы потеряете, уважаемые родители? То, что ребенок закричит на улице или позовет на помощь — не является преступлением, ничего в этом постыдного нет! Однако если этого не сделать в определенных случаях, последствия могут быть самыми печальными.

Таким образом, ответственность за безопасность ребенка ложится только на родителей и ни на кого больше. Остается удивляться, почему приходится говорить о таких элементарных вещах! Казалось бы, все эти рекомендации должны «по умолчанию» использоваться родителями. Однако за повседневными заботами немудрено позабыть об этом. Тем более, что случаи хищения происходят где-то далеко, они нас как бы и не касаются… Спешу напомнить, что если с Вашим ребенком произойдет такое несчастье, то Вы не сможете этого себе простить никогда!

Самооборона с помощью ножа

Самооборона с помощью ножа

Нож может быть существенным подспорьем для самообороны. Достаточно сказать, что именно это оружие является общедоступным и, соответственно, наиболее часто употребляемым.

Нож может быть существенным подспорьем для самообороны. Достаточно сказать, что именно это оружие является общедоступным и, соответственно, наиболее часто употребляемым.

При этом, в группу бытовых предметов подобных ножу входит внушительное количество вещей. Владение ножом дает серьезное преимущество даже перед несколькими противниками. Между тем, сейчас в стране и, в частности, в Санкт-Петербурге направление ножевого боя начинает свое развитие. Проводятся соревнования по ножевому бою. При этом, на таких соревнованиях есть не только участники, но и участницы.

Этот раздел самообороны стоит изучать, хотя бы для того, чтобы знать, как будет действовать противник, если у него в руках окажется нож. Теперь внимание! Клуб Алмаз открывает группу ножевого боя. Занятия будут проходить 1 раз в неделю по субботам.

Техника ножевого боя тесно связана с рукопашным боем, т.к. является видом боевого искусства. Поэтому, человек, который изучает ножевой бой обязательно должен иметь представление о боевом единоборстве, т.к. нужна техника передвижений, защиты, ударов и прочие тонкости. В группу ножевого боя клуба Алмаз могут войти только те, кто либо занимается единоборствами, либо кто имеет в прошлом опыт занятий боевыми искусствами, либо те, кто сейчас занимается в клубе Алмаз.

Т.е. мы приглашаем тех, кто занимается в единоборствами (и не обязательно из клуба Алмаз) освоить еще один интересный аспект боевого искусства. Занятие в группе ножевого боя предполагает подготовку и участие в соответствующих соревнованиях.

Нейтрализация угрозы огнестрельным оружием

Нейтрализация угрозы огнестрельным оружием

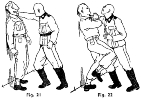

Если вы атакованы противником, вооруженным пистолетом, необходимо нейтрализовать и саму угрозу и человека ее осуществляющего, применяя для этого простую и безопасную технику, основанную на базовых принципах и подходящих моделях движения. Подобные действия включают в себя четыре компонента:

Если вы атакованы противником, вооруженным пистолетом, необходимо нейтрализовать и саму угрозу и человека ее осуществляющего, применяя для этого простую и безопасную технику, основанную на базовых принципах и подходящих моделях движения. Подобные действия включают в себя четыре компонента:

1. Защитные действия: перенаправление (защита, проводимая руками) и уход (защита, осуществляемая телом) с линии огня.

2. Контроль оружия.

3. Нейтрализация нападающего, проводимая путем эффективной атаки.

4. Разоружение противника.

Базовые принципы, лежащие в основе защиты против нападающего, угрожающего пистолетом

Всегда помните, что человек, держащий вас под прицелом, наверняка хочет от вас чего-нибудь. Это могут быть деньги, собственность, или информация; или он намеревается захватить вас в заложники. В любом случае — убийство обычно не является его важнейшей и немедленной целью. Однако, с момента, когда угроза началась, и направлена на вас и на тех, кто оказался рядом в опасности, вы должны действовать быстро и без колебаний! С другой стороны, попытка одержать верх над вооруженным огнестрельным оружием противником без приобретения адекватного профессионального навыка выполнения соответствующих техник будет всегда опасной и может, в конечном счете, привести к серьезным повреждениям (или даже к смерти) защищающегося или тех, кто находился рядом.

Этот тонкий баланс между атакой вооруженного огнестрельным оружием противника и воздержанием от подобного действия должен быть внимательно просчитан с точки зрения обдуманного риска, присущего и одному и другому варианту действия.

Совет: Наиболее удачным моментом является тот, когда внимание агрессора несколько рассеяно, например, когда он отдаёт приказы или должен отвечать на вопросы, адресованные ему.

Направление, в котором развернуто оружие, называется «линия огня» и является наиболее опасным для вас и окружающих вас людей. Поэтому, первым вашим шагом должно быть — перенаправление линии огня посредством отклонения пистолета и затем достижение его контроля. Как можно раньше уходите с опасной линии и подступайте к противнику под другим углом, делая для него затруднительным дальнейшее использование оружия.

Как только вам не угрожает оружие само по себе, то есть вы ушли с линии огня, наибольшую опасность представляет сам вооруженный противник. Необходимо действовать так, чтобы сделать невозможным дальнейшее использование оружия или атаковать вас любым другим способом. Поэтому, вы должны атаковать его с решимостью, что именно он (а не пистолет) теперь представляет немедленную угрозу! После того, как вы проведете агрессивную атаку вооруженного противника, разоружите его и завершите инцидент, удалившись с места происшествия с оружием в руках.

Помните: Нападающий может быть тренированным бойцом, поэтому его не следует недооценивать. Не фиксируйте ваши глаза на пистолете и не «телеграфируйте» (не выдавайте) ваши намерения провести действия против агрессора. Ясно также, что это было бы также безрассудно как и всецело ошибочно рассчитывать на какое — либо «сотрудничество» с противником.

Действуйте против нападающего решительно, Помните, что раз вооруженный противник уже вовлечен в конфликт, он также будет сражаться за свою жизнь! Вам следует осуществить контроль оружия во время начального перенаправления линии огня. Контроль должен осуществляться до тех пор, пока оружие не забрано из рук противника. С другой стороны — захватите пистолет (или вооруженную руку) крепким захватом и осуществляйте сильное давление, чтобы ограничить движение. Если вы не можете сделать этого, захватите пистолет двумя руками и сильно ударьте противника ногой.

Замечание: Во время разоружения противника, когда вы вращаете пистолет в ладони, вы должны направить ствол (линию огня) под более высоким или низким углом на случай если рядом с вами оказались свидетели ( наблюдатели). В любом случае — убедитесь, что вы не перенаправили линию огня обратно на самого себя. Этот принцип подходит для всех способов разоружения: против угрозы пистолетом, винтовкой, ружьем, или автоматом.

Предупреждение: В связи с очевидным риском, связанным с проведением действий самозащиты против угрозы огнестрельным оружием, эти действия никогда нельзя выполнять исключительно на основе теоретических знаний, но только после интенсивной подготовительной практики, под руководством опытного сертифицированного наставника!

Когда вы изучили базовые техники и поняли основополагающие принципы действия — практикуйтесь в защитах на различной дистанции и под различными углами в различных ситуациях. Примеры: нейтрализация угрозы, когда агрессор находится позади барьера, нейтрализация угрозы, когда вы сидите в машине, нейтрализация угрозы, когда вас толкают сзади или спереди, нейтрализация с близкой дистанции, когда вы лежите и т. д.

Совет: Очень важно выполнение приемов в состоянии стресса, пытаясь самостоятельно симулировать опасность в «реалистических» условиях.

После того, как вы разоружили противника, уйдите подальше, как этого требует ситуация, например, держите агрессора на дистанции на линии огня до того, пока не подоспеет помощь. Офицеры правоохранительных органов и сотрудники службы охраны должны осуществлять процесс разоружения нападающего и одновременно вытаскивать свое собственное служебное оружие, если подошло время сделать это. Помните, мало кто знает о точном состоянии оружия противника. Работает ли оно? Заряжено ли оно? Легко ли оно в обращении? Иногда в ситуациях с бойцами антииттеррористических подразделений, приходится даже стрелять и ранить противника немедленно, если он представляет реальную угрозу, в особенности в ситуации, когда бой продолжается, и заложники все еще находятся в опасности.

Есть ситуации, находясь в которых будет трудно применить приемы против угрозы пистолетом или винтовкой. В этих случаях — не предпринимайте никаких действий, до тех пор, пока у вас нет других шансов остаться в живых, и единственная возможность выжить — это действовать. Теоретически, если вы уже фактически мертвы (или если террорист или преступник почти убил вас), любые действия, даже те, которым сопутствует определенный риск, только и могут улучшить ваши шансы на выживание.

Виды пистолетов — краткие характеристики

В основном, мы можем столкнуться с двумя типами пистолетов: револьвером и полуавтоматическим пистолетом. Когда вы отклоняете и захватываете пистолет — помните, что любое давление на спусковой крючок может явиться причиной того, что он выстрелит.

В большинстве полуавтоматических пистолетов, затворная рама (в чьи функции входит перезаряжение перед каждым выстрелом) не может вернуться назад, пока ее удерживает рука защищающегося. Поэтому, если агрессор нажимает спусковой крючок и пистолет готов к выстрелу, выстрел, скорее всего, произойдет, но для того чтобы выстрелить опять пистолет в данном случае должен будет быть перезаряжен вручную (путем оттягивания затворной рамы назад и ее спуска).

В случае с револьвером, если вы удерживаете корпус оружия (и его барабан) вы, тем самым удерживаете барабан от вращения, так, что если курок не взведен, выстрел не произойдет. Если же курок взведен, нажатие на спусковой крючок произведет единичный выстрел. В любом случае, второй выстрел не произойдет пока барабан не имеет возможности повернуться и встать на позицию перед бойком.

Помните: И на тренировке, и в реальной боевой ситуации пистолет (даже игрушечный) должен рассматриваться как заряженное, взведенное оружие, которое может выстрелить больше чем одной пулей. Во время занятий вы должны разрядить и многократно перепроверить любое оружие, которым вы пользуетесь (если только это не макет).

Вооруженный противник угрожает вам спереди, удерживая пистолет в одной или двух руках. Положение оружия может быть на расстоянии от 0 (когда ствол касается вашего тела) до 20 см. от конца вашей вытянутой руки, то есть на расстоянии около 80 см. от вашего тела. Пистолет может находится и на различной высоте от вашего живота до головы. Необходимо обратить внимание на то, что пистолет необходимо отклонять строго по прямой линии в сторону, а не по диагонали вниз. Этим обеспечивается отвод оружия от вашего тела по возможно кратчайшей прямой. Когда вы захватаете пистолет ваш большой палец должен смотреть вниз, а остальные пальцы быть направлены вверх.

Если вы захватываете пистолет правильно, это обычно предупреждает от нажатия на спусковой крючок, но это — вспомогательный эффект, который является не столь важным для успешного проведения приема. Когда вы переносите ваш вес вперед и выпрямляете руку в локте, вложите весь вес таким образом, чтобы сильно ограничить подвижность вооруженной руки противника. Пистолет удерживается рядом с телом противника и перед вашей дальней ногой, при этом ствол оружия направлен в сторону таким образом, что любые попытки нападающего выдернуть пистолет и направить его на вас будут обречены на провал.

Фазы разучивания

* A. Отработайте быстрое движение руки на высоте пистолета без поворота вашего тела.

* B. Отрабатывайте фазу А, сопровождая ее поворотом тела и отклонением оружия при захвате оружия.

* C. Воздержитесь от какого-либо «телеграфирования» ваших движений.

С этого момента используйте подобный метод обучения. Разделяйте прием на фазы, а затем объединяйте его в целое движение.

Когда вооруженный нападающий находится по диагонали и спереди от вас вы должны применить базовую технику, согласно тем же принципам, что применялись и в технике нейтрализация угрозы спереди. Различие здесь в том, когда вы переносите вес и наступаете вперед к противнику. Это не ставит пистолет ближе к нападающему как это происходит когда вы нейтрализуете угрозу рукой, противоположной руке противника, например, используете вашу левую руку, чтобы нейтрализовать угрозу пистолетом, который противник держит в правой руке. Кроме того, отклонение руки отведет пистолет еще дальше от тела нападающего, а не придвинет его ближе к нему, после наступления рывком вперед вы обычно достигаете расстояния, подходящего для проведения атаки рукой. Однако, как только вы обнаружили, что находитесь в зоне, позволяющей вам проводить атаку, вы должны захватить оружие двумя руками, как это было описано, и наступать на агрессора, нанеся ему удар ногой в пах. Это полностью решит проблему дистанции.

Во многих случаях вы будете в состоянии улучшить вашу позицию и переместиться в ситуацию, когда вы стоите лицом к лицу перед угрозой и можете выполнить базовую технику приема. Это, безусловно, потребует времени, также как и возможности для выполнения подобного действия.

Замечание: Если агрессор держит оружие двумя руками, вы можете в большинстве случаев применить ту же технику, что и против угрозы одной рукой. Однако, подобная ситуация может потребовать определенной привычки со стороны защищающегося, такой как усиление вашего захвата двумя руками и нанесение удара ногой в пах противника вместо удара кулаком в голову.

Когда вам следует применять технику, в которой вы используете свободную руку?

Если есть человек, находящийся рядом с вами и справа от вас — используйте вашу правую руку, чтобы не расположить этого человека на линии огня. В противном случае он может быть застрелен в результате произведенного оружием выстрела.

Ситуация может быть таковой, что нападающий стоит на расстоянии либо справа, либо по диагонали перед вами. В таких обстоятельствах вы можете быть вынуждены перенести вес на ногу, находящуюся ближе к агрессору для того, чтобы достать пистолет. Это может сделать более сложным выполнение базовой техники путем обычного рывка вперед и переноса веса тела на пистолет. В данном случае, захват оружия двумя руками будет эффективным вариантом для осуществления лучшего контроля за пистолетом. Выполнение удара ногой послужит затем начальной контратакой в этом случае.

Когда пистолет находится перед вами и удерживается слева от центра вашего тела, используйте вашу правую руку, чтобы отклонить угрозу, так, чтобы пистолет двигался от цели, покрывая кратчайшую по возможности дистанцию.

Когда движение вашей левой руки ограничено, например, когда нападающий захватил вашу левую руку или запястье и т.о. оградил их от выполнения защиты, или когда ваша левая рука ранена.

Необычайно важно хорошо посмотреть перед тем, как предпринимать защитные действия. Вам необходимо увидеть в каком положении находится пистолет и нападающий, что, возможно, сделает затруднительным применение техники, например, если пистолет находится слишком далеко или слишком близко; или если другая рука противника (не та, которая держит оружие) касается вас, а не сам пистолет. После отклонения пистолета, двигайтесь по направлению к противнику, скользящим движением посылая руку, которой вы проводили отбив параллельно руке нападающего и контролируя его предплечье. Это делается для того, чтобы удержать нападающего от оттергивания оружия назад и перенаправления его на вас. Первая контратака, которую вы сможете выполнить — это горизонтальная атака локтем снаружи вовнутрь, выполняемая совместно с прямолинейным движением (это обусловлено дистанцией между вами и противником). Если агрессор слишком далеко от вас, и вы не можете достать его ударом локтя, вместо этого вы можете выполнить прямой удар кулаком. После этого вы можете продолжить сокращать дистанцию между вами, нанеся удар локтем, если это будет необходимо.

Защита от противника, вооруженного палкой

Защита от противника, вооруженного палкой

Если палка будет использоваться в качестве оружия, противника обычно держит ее за один конец одной или двумя руками. Возможные атаки палкой включают: удар по голове сверху вниз, прямолинейный удар плоскостью палки; прямолинейный тычок, горизонтальный размашистый удар (свинг) снаружи вовнутрь, диагональный размашистый удар (свинг) сверху вниз, которые выполняются на различной высоте. Существуют и другие, менее распространенные атаки, например размашистый удар (свинг) снизу, выполняемый и вертикально, и горизонтально.

Если палка будет использоваться в качестве оружия, противника обычно держит ее за один конец одной или двумя руками. Возможные атаки палкой включают: удар по голове сверху вниз, прямолинейный удар плоскостью палки; прямолинейный тычок, горизонтальный размашистый удар (свинг) снаружи вовнутрь, диагональный размашистый удар (свинг) сверху вниз, которые выполняются на различной высоте. Существуют и другие, менее распространенные атаки, например размашистый удар (свинг) снизу, выполняемый и вертикально, и горизонтально.

Отлично тренированный боец, в зависимости от длины и веса палки, может удерживать ее за оба конца и применять множество атакующих действий. В течение атаки он также может менять захват палки, то есть перекладывать ее из руки в руку, или держать одной рукой, так, что при этом короткий — дальний конец палки также может использоваться для атаки.

Замечание: Защиты против ударов палкой также могут эффективно применяться против предметов подобных палке, например, железному пруту (лому), топору, дубине, бейсбольной бите, мотыге, или винтовке с примкнутым штыком или без него.

Мы должны помнить, что наиболее быстрой и наиболее опасной частью палки является ее конец, который направлен на вас. Чем ближе мы продвинемся к ее дальнему концу, к рукам противника, тем менее мощным (и, поэтому, менее опасным) будет удар. Это — базовые характеристики атак палкой.

Защита от атак палкой включает два типа действий, которые обычно объединяют в техниках защиты: защита руками и защита телом (уклоны). Защита телом основана на прорывах вперед (иногда по диагонали вперед) и подходу на очень близкое расстояние к противнику. Эти типы защиты телом направлены преимущественно против ударов, в которых нападающий размахивает (свингует) палкой по вертикали сверху вниз, по диагонали сверху вниз или горизонтально, как если бы наносили удар бейсбольной битой .

При ударах палкой сверху вниз, защита руками основана на скользящей защите (защитой скольжением), которая перенаправляет палку или предплечье противника. Против горизонтальных атак, принцип защиты руками, проводимых после прорыва вперед — это амортизация импульса удара, что уменьшает его опасность, если занять позицию ближе к более медленно движущейся части палки или предплечью противника. Во время использования защиты руками изнутри содержится движение, которое отклоняет и перенаправляет секущие атаки спереди или тычковые движения.